presentations

20.11. - 24.11.2024 - BUCH WIEN / Messe Wien - Buchpräsentation / book launch : WERKSTADT GRAZ VON A - Z / ALMANACH 2024

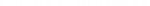

Eine Pizza im Bauch /

Rudi Weidenauer di Nàpoli -

„Un albergo al corpo“ / „un pizza nello stomaco“ - auf einer Zeichnung von 2007 - Weidenauer hatte sich nach Neapel verzogen - stehen zwei Phrasen, Ausdruck von Grundbedürfnissen: Obdach & Essen. - Dazwischen - und zwischen kläglichen Bäumen - steht eine Figur mit Pizza im Bauch, legt den Kopf zur Seite und möchte etwas sagen / wird gleich sprechen. Oder: könnte etwas (nicht) sagen. - Vielleicht von einem „tieferen“ / „höheren“ Bedürfnis. - Nur folgt kein Sprechakt, kein „Realisieren“, keine Entscheidung und keine Eröffnung. - Die Figur „kommuniziert“ mit einer Sprechblase.

Hatte Rudi Abstand gesucht - oder Nähe - eine zweite Position - oder eine innere Sprache?

Er besuchte einen Sprachkurs und ärgerte sich über Nachfragen zum Wofür. Er beobachtete den Alltag in Neapel: das Dazu- und Nicht-Dazugehören. Wer kommt ins Team? Wer hat ein Leiberl? Wer sitzt auf den Ersatzbänken? Und wer ist hier überhaupt der Trainer?

Zwei Vorstellungen fabrizieren mein Begreifen: 1. da steht einer in der Mitte und beobachtet die Ränder: billigen Zwirn, K.O.-Schläge und Black Outs. - 2. da steht einer am Rand und beobachtet die Mitte: Trade Marks, Pling-Pling und die Szene.

Beide Vorstellungen kreuzen sich in der Frage nach Brot u n d Kunst: Was trägt mich „ohne Scheiß“? Im „Schneckenhaus“ funktionieren u n d in die Maschine „einipfeffern“? …beides, - geht sich noch nicht aus.

…also zurück zur Zeichnung. Zwischen Hotel und Pizza zeichnet ein Mensch einen Menschen, eine Sprechblase / Fruchtblase: Vorbehalt / Platzhalter eines fraglichen Menschen. („La rivoluzione siamo Noi“?) - Text: Thomas Metzner

23.11.2018 - 19:00 - Buchhandlung Walther König - Museumsplatz 1a, 1070 Wien

ad: RWV 18-033

"Correndo All'Indietro Per Napoli", ("Rückwärts durch Neapel laufen"),

Video, 63 min, 06.09.2007; in Kooperation mit Frank Jödicke

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.11.2018 - 19:00 - FLUC - Praterstern 5, 1020 Wien

IN DER KUBATUR DES KABINETTS // Transcultural Emancipation

"Beat me up, postinternet influencer! (Objects / Time/ Cracks)"

mit Arbeiten von Wolfgang Breuer, Christian Egger, K8 Hardy, Georg Petermichl, Heti Prack, George Rei, Sabine Schwaighofer, Linda Stupart, Astrid Wagner, Rudolf Weidenauer

Moderation: Gustav Wildner

dj´s: guy the guy, das_em

Die Ausgabe der Kubatur des Kabinetts beschäftigt sich mit Geschichten, Bildern und Ästhetiken, die sich den Bedingungen der gegenwärtigen Kunstproduktion widmet. Die Ausstellung verwendet dabei Ausdrucksformen wie Performance, Video, Skulptur und Plakatarbeiten. Die Wahl des Mediums ist jedoch nicht so entscheidend, wie das leidenschaftliche Interesse an dem Kraftfeld zwischen Theorie, Kunst und Leben, welches als ein Referenzrahmen dieses Projekts gelten kann. Daneben gibt es einerseits ein verlässlich auftauchendes paradoxes Panoptikum der Selbstinszenierung, wie andererseits auch Versuche, die Bedingungen der künstlerischen Praxis so zu gestalten, dass sie nicht reflexhaft der Zwangslogik der Aufmerksamkeitsökonomie folgt. Bei “Beat me up, post internet influencer! (Objects / Time/ Cracks)”handelt es sich um ein klares Bekenntnis gegen allgegenwärtige Vorstellungen einer Vorzeige-Authentizität, einer zu subjektorientierten Autor_innenschaft, aber bei großem und widerspruchsreichen Zartgefühl für eine obsessive Werkautonomie!

Screening RWV 18-011 © anna j er mol aewa & r udol f wei denauer

„Riesenrad-Performance 26.6.1998“ /

„…was passiert wenn 18 menschen auf dem dach der remise der wiener

l i l i putbahn versuchen die bewegung des riesenrades nachzumachen…“

Video, 28:40 min, 1998

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heft 4/2017 Global Limits - springerin | Hefte für Gegenwartskunst

Text: Christian Egger - Global Limits >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.07.2017 - 22.00 -23.00 - Radio Orange 94.0 - CONNEX

CONNEX >> improvisierte Musik, Radiohörstücke - Director: Michael Fischer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.06. - 22.07.2017 - FOX - Marxergasse 16, 1030 Wien

Rudi Weidenauer - CIRCUMSTANZA

Production: Octavian Trauttmansdorff with FOX, Udo Bohnenberger

FOX >>

An(s) Denken

Die Schrift führt das Denken aus.

Der Laut holt sich seine Bedeutung nicht aus dem Denken.

Denken und Bedeutung sind nicht eins.

Rudi Weidenauer ist ein Künstler, der dachte und dann, hin und wieder, laut wurde. Also den Laut von sich gab.

Laute!

Das ist vergleichbar mit:

Höre!

Weniger mit:

Lese,

aber ein wenig an Überschneidung mit höre und Laute ist gegeben.

Dieses Wenige an Überschneidungen von Schrift und Laut ist viel, wenn es Kunst ist, besser: wenn es immer wieder versucht, aus sich ergebenden Momenten der Erfahrung, die als solche erkannt werden, Kunst zu werden.

Eine Kunst, die Zeichen setzt, die, sich selbst und das, was sie an Inhalt mittragen, vermitteln, also auch weitergegeben werden.

Die Überschneidungen von Geschriebenem und Gesprochenem kreuzen das Feld, in dem Weidenauer arbeitete. Nicht experimentierte, er war nicht im Labor der Versuchsanordnungen, obwohl seine Arbeiten ein solches suggerieren

Es ist der Raum der Introspektion, der, paradoxerweise wie durch Fremdbeobachtung seiner selbst entsteht, und so zum eigenen wird, werden kann. Wenn, ja wenn.

Wo das Ich dann sitzt, ist egal, wenn es nur spricht oder sich im Kreis dreht, aufgefordert von einer Situation, einem Geschehen oder einem Ding. Das kann auch mit anderen passieren, also geschehen wie es im Wort Geschehen enthalten ist.

Dieses Enthalten führt Weidenauer vor, auf, er schreibt es nieder oder zeigt es vom Geschriebenen weg oder umgekehrt. Das ist eine Grenze, die keine ist, aber das Risiko birgt, das die Kunst ist, hoffentlich nicht nur war, sondern wieder sein wird.

Weidenauers Arbeit ist kein Ausweg, weil seine Kunst nicht aus ist, aber einen Weg aufzeigt, der nichts rettet in ein Besseres hinüber, sondern eines verlangt, tätig zu sein und dieses ästhetisch offeriert.

Tiefe Praxis:

Der Kreis schließt sich zwischen Schrift und Laut und Tun und ist dennoch nicht rund. So wenig wie das Riesenrad oder der Radiergummi oder der Buntstift oder die Schreibmaschinentype.

Erzählungen, Kommentare, Zeichnungen, die Ordnung mag wild daherkommen, aber sie ist strukturiert auf ein Ganzes des Unfertigen hin, das erkannt und eingestanden wird:

à la mode etwas ausserhalb des Kopfes.

Der Radiergummi, den mir Rudi aus Finnland, eines seiner Exile, schickte, hatte den Markennamen: Babel.

(ferdinand schmatz für rudi weidenauer, burg 2017) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. – 17.4.2016 AAVE Festival Helsinki (FIN)

ALTERNATIVE AUDIOVISUAL EVENT

aavefestival >>

AAVE 2016 transports you to the edges of humanity, not fearing even the most desperate of situations. Going against the forces that tend to break down the structures of society’s well-being, we want to accentuate the importance of surfaces for human contact. A good example of this is Rudi Weidenauer’s performance art piece at MAA-tila Gallery, which crosses borders between art and life. The passing of this artist can be considered as a loss to all, as the exhibition is named “Lost to Contact.”

For Austrian Rudolf Weidenauer (1969 – 2011), art was a way of making contact with his surroundings: Sometimes this might mean an absurd game by which a space got explored, at other times a performance through which he could talk to others, involve them in the process of creation. Life and art were therefore almost inseparable for Weidenauer — when after his unexpected demise in 2011 friends explored his apartment trying to create a catalog of his works, they were often faced with the question where the mundane, accidental of daily life ended and something like an installation began… The videos shown in this exhibition belong, bare one, to a series of works called Videoüberfälle (Video assaults), for which he asked passers by on the street to tape an action of his. The lone work apart was made during a long stay in Helsinki — a trip of extraordinary importance for his development as an artist. (Olaf Möller) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05. - 19.07.2015 - BUCHSTABENFEST - ZOLLAMT - Bad Radkersburg

15:00 Uhr – SONDEREDITION SICHELDORFER HEILWASSER – Elfriede Jelinek

Kooperation mit Sicheldorfer GmbH, Monika Frühwirth

15:30 Uhr – ERÖFFNUNGSVORTRAG – Elisabeth List

16:00 Uhr – AUSSTELLUNG & ERÖFFNUNG

16:30 – FILMPREMIERE – Nina Rath

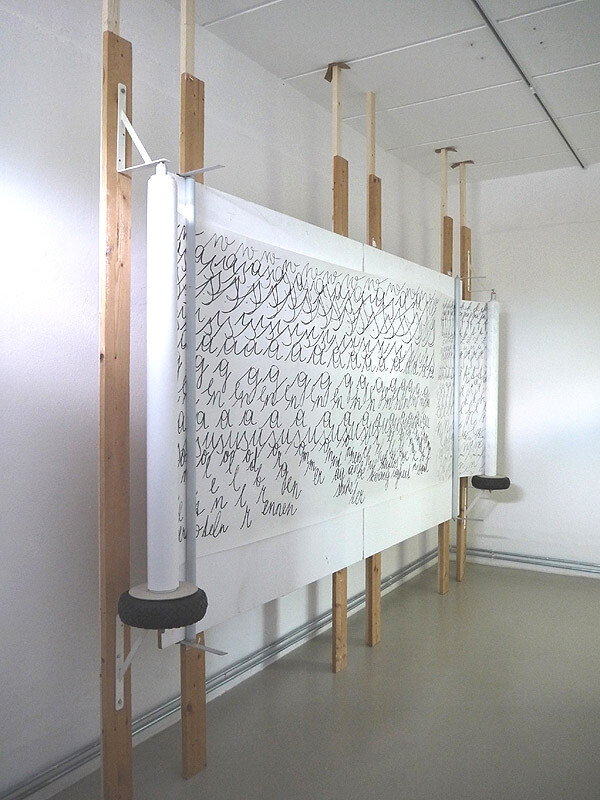

Buchstaben-Feld/Text-Feld auf "Drehe"

Die "Drehe" ist eine Tafel mit Papierrollen-Aufhängung / "endlosem" Schreib- und Zeichengrund. 2008; in Kooperation mit Frank Jödicke --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05. - 28.06.2014 - BUCHSTABENFEST - ZOLLAMT - Bad Radkersburg

15:00 Sicheldorf- Ortskapelle Firma Sicheldorfer Heilwasser SONDEREDITION SICHELDORFER HEILWASSER- Nadežda Cacinovic, Joachim Baur / Zollamt, Monika Frühwirt / Sicheldorfer GmbH, Josef Szedonja / Verein Ortskapelle Sicheldorf

16:15 Bad Radkersburg- Zollamt / Amtsplatz, Murbrücke / Grenze: A/SLO BUCHSTABEN-DEMO

16:45 Bad Radkersburg- Zollamt AUSSTELLUNG & ERÖFFNUNG & WORKSHOP

17:45 PUNKAUSTRIA GIBLING- exchange office opening- Franz Xaver, Leo Schatzl

18:00 209 BRIEFE- Jaschka Lämmert liest 209 Briefe von Susanne Scholl

19:30 „P“ concert for game controllers- Josef Klammer

20:00 DJ LINE- guy the guy & Crème brulée

RWV 12-377 – 12-395 und 12-401 – 12-421

Ähnlich den „Gesängen des Maldoror“ oszillieren die hier ausgestellten Texte Rudolf Weidenauers zwischen dem qualvollen Schrei aus dem Verlies größter seelischer Not und dem Spott über ebendieses. Die in einer Schreibtischschublade nach dem Tod des Künstlers entdeckten Blätter erscheinen frei von den bekannten Formen künstlerischen Gestaltens und waren wohl nie für ein Ausstellen bestimmt. Gleichwohl wirken die teils eng gedrängten, teils luftig unzusammenhängenden Buchstaben zunächst grafisch reizvoll und erinnern etwa an Werke der konkreten Poesie. Aber das sind sie nicht. Sie sind vermutlich Teil einer individuellen Form der „écriture automatique“, die Rudolf Weidenauer in den letzten Jahren seines Lebens entwickelt hat oder zu entwickeln hoffte. Dabei erinnerte er sich der einst in der Schule erlernten Stenografie und übte diese – mithilfe von Übungsbüchern – erneut ein. In Gesprächen erklärte er, dass er sich von dieser Technik zweierlei erwarte: zunächst die Möglichkeit in Gedankengeschwindigkeit zu schreiben, was insbesondere bei gewissen ihn plagenden Grübelgedanken anspruchsvoll war, da diese die Tendenz zur unkontrollierbaren Beschleunigung hatten. Die zweite Hoffnung an diese Technik war bestürzend, denn Rudolf Weidenauer erwartete sich von ihr eine unmittelbare Erkenntnis, also eine Art Existenzerhellung durch das Lesen des selbst zuvor aufgeschriebenen Wortes. Diese Erkenntnis sollte nicht etwa durch jenen Inhalt der Worte gewonnen werden, den er selbst ihnen beim Schreiben beigelegt hatte, sondern durch einen zweiten, der ihm, dem Schreiber, gänzlich unbekannt war und der sich erst beim späteren Lesen der schnell geschriebenen Worte offenbarte. Worte, die somit vor dem Schreiber erschienen, wie die Worte eines Anderen. Diese Schreibpraxis war von Rudolf Weidenauers Haltung her eine magische Handlung und nicht etwa ein psychoanalytischer Kniff. Ein solches Wirken wird wohl kaum je geistig kohärent durchgeführt, weshalb er selbst diese Arbeitsweise an manchen Tagen verlachte, während er wohl an anderen ihr ergeben war, wie an einen religiösen Ritus.

In den mehr als zweihundert erhaltenen Blättern, von denen hier nur vierzig gezeigt werden können, finden sich Gewaltfantasien, rasende Selbstbezichtigungen, apokalyptische Ahnungen durchmischt mit alltäglichen Betrachtungen, kleinen Ermahnungen und simplen Verhaltenstipps. Mitunter ergießen sich Texte über dreißig Blätter hinweg, während andere auf ein einziges Blatt konzentriert sind. Zwischen den Schnellschreibblättern jener Schreibtischschublade fanden sich auch Zeichnungen und mit der Schreibmaschine geschriebene Texte, von denen sich nur erahnen lässt, das manche ihren Platz aufgrund einer assoziativen Ordnung des Künstlers fanden, andere wohl nur aus Zufall. (Hierin liegt ein Grundproblem und zugleich ein Faszinosum des Nachlasses von Rudolf Weidenauer). Eine zusammenhängende Lektüre ist schwierig und damit auch die überblickartige Beschreibung. Dies scheint einen Grund zu haben, der in der besonderen geistigen Haltung dieses Schreibens liegt und der mehr zu sein scheint, als die triviale Zensur des Unbewussten.

In Rudolf Weidenauers Bibliothek befanden sich die Werke von Deleuze, Artaud, Navratil, Freud, etc. zu genüge. Es darf angenommen werden, ihm war jene „Grenze von Mama und Papa“ (Deleuze) bekannt, die Eltern um ihr Kind errichten und die das Kind niemals durchdringen soll, so wie sie selbst stets vor der Mauer verblieben sind, die ihnen wiederum die eigenen Eltern errichtet haben. Der vor der Mauer sichtbare Weltbestand ist erschöpfend beschrieben und muss als hinlänglich bekannt gelten. Viele der Heroen der Kunst aus den letzten zwei Jahrhunderten sind dieses Weltbestandes müde gewesen und haben ihren Kopf durch gewisse Maueröffnungen geschoben. Rudolf Weidenauers Verwendung von Schrift mutet zuweilen wie ein ebensolcher Versuch an. Neben den bereits erwähnten magischen Erwartungen ist eine Auflösung zur Mehrdimensionalität auffällig. Viele Blätter folgen der herkömmlichen Ordnung, bei der die Buchstabenfolge von links nach rechts Sinn ergibt. Auf anderen Blättern aber ist die Leserichtung von oben nach unten. Teils in Reinform, bei der der einzelne Buchstabe allerdings viele Male (unsinnig?) von links nach rechts wiederholt wird, teils aber auch in Mischform, bei der das Auge springen muss von vertikaler zu horizontaler Leserichtung, um den Sinn zu entziffern. Fasste Rudolf Weidenauer hierbei die Buchstaben mehrdimensionaler auf? Erweiterte er ihren herkömmlichen Sinnort? Es scheint, als füge er die Buchstaben in ein Koordinatennetz, bei dem mittels zweier Abszissen ein jeder Punkt zweidimensional auf dem Blatt bestimmt wird, während die Sprachen dieser Welt sich jeweils für eine Abszisse entscheiden. Somit fehlt bei europäischen Sprachen ein Bezug des Buchstabens nach oben oder unten, bei asiatischen Emblemen zumeist der nach links und rechts. Auffällig ist, es gibt in keiner Sprache gleichzeitig den doppelten Sinn des sowohl horizontalen wie vertikalen*. In dem zweiachsigen Koordinatennetz des Weidenauerschen Schreibens wird nun auf einmal anderes bedeutsam, so Verdichtung, also das Buchstabengedränge einerseits oder Vereinzelung, die Buchstabenfreistellung andererseits. Den lexikalischen Sinn der Worte, so weit vorhanden, so weit entzifferbar, konnte der Künstler damit selbstverständlich nicht erweitern, der besteht aber auch nur aus der Zuordnung zu einem Artikel. Beim Betrachten der Texte freut sich somit das Auge über die Wiedererkennung des Bekannten und hangelt sich bereitwillig daran entlang. Nur liegt der springende Punkt eines Kunstwerkes kaum in der Rekognition des bekannten Weltbestandes, wie er im Lexikon eingeschlossen ist, sondern im Verlassen desselben. Und genau dazu diente das Schreiben Rudolf Weidenauers ihm selbst. (Frank Jödicke) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.10.2013 – LAnGuagE UNder THe HAmmER – budavista, Kunstencentrum Buda, Kortrijk (BE)

one day special program – curated by studio 5 (Thomas Brandstätter, Andrea Maurer)

RWV 18-029

"Die Ursonate - 3. Versuch". Video, 15:52 min, 2007; in Kooperation mit Frank Jödicke

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.09.2012 - Atelier-Ausstellung - "Die Honigblume im Kukuruzfeld" - Nach seinem Tod organisierten Freunde und Künstlerkollegen zwei Ausstellungen mit den Arbeiten, die sie in Rudis Atelier gefunden hatten. (Foto: Oktavian Trauttmannsdorff)

25.10.2012 - Studio Exhibition - "Badeschluss bei Weidenauer" - After Rudi’s death friends and artist fellows organized two exhibitions with his works in his former studio. (Foto: Thomas Metzner) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.2011 - In der Kubatur des Kabinetts - der kunstsalon im fluc, Wien

"RES PUBLIC SPACE - Repräsentation, Repressalie und Vergnügen", kuratiert von Hubert Lobnig

RWV 18-033

"Correndo All'Indietro Per Napoli", ("Rückwärts durch Neapel laufen"). Video, 63 min, 06.09.2007; in Kooperation mit Frank Jödicke